El empleo se ha revelado como el tema de fondo más presente en los programas electorales de los partidos políticos marroquíes de cara a las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2007. Según datos oficiales los empleos creados anualmente se estiman en unos 275.000, apenas suficientes para dar empleo a los 250.000 jóvenes que acceden al mercado de trabajo por primera vez cada año, y desde luego, incapaces de recuperar la bolsa de paro acumulada. De ahí que los principales partidos centren en la creación de empleo sus programas económicos.

Los partidos más importantes en liza han comenzado a hacer públicos desde principios de julio sus programas electorales. En actos públicos, han ido dando a conocer los ejes en los que centrarán sus campañas. La Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), el partido más votado según los resultados oficiales de las elecciones de 2002, con un 11,8 % de los votos, se ha atribuido el mérito de ser el primer partido en hacer público su programa electoral el 2 de julio, a pesar del “riesgo de ser copiado” en este periodo de precampaña electoral. Un paso calificado de “valeroso” por el periódico Le Matin (3/7/07, p.4). Los socialistas marroquíes, presentes en el gobierno desde 1998, controlando, entre otros, el Ministerio de Finanzas, proponen la creación de dos millones de empleos en los cinco años de legislatura, con un crecimiento económico del 7 %.

Esa misma cantidad de nuevos empleos es la que promete el Partido del Progreso y del Socialismo (PPS), excomunista (4,5 % de los votos en 2002), que forma parte también de la coalición gubernamental. Ismail Alaui, el secretario general del partido, lo propuso en rueda de prensa celebrada el 3 de julio, en la que anunció que para llevar a cabo su programa, que incluye un subsidio de desempleo para los parados, se necesitaría una inversión de 25.000 millones de dirhams a lo largo de 5 años, según el diario As-Sabah, del 4/7/07. Según Al-Bayane, órgano del partido, del 11/7/07, los ejes de su programa son la promoción del empleo, el desarrollo humano, la promoción de la mujer y la moralización de la vida pública. En una reunión para defender el programa del partido en Casablanca, el 12 de julio, Abdelwahed Souhail, miembro del Buró Político del PPS defendía para la creación de empleo “la dinamización de la política de obras públicas y la promoción del mundo rural” (Le Matin, 14-15 de julio). Pero junto al fomento de las infraestructuras, es preciso movilizar el potencial humano y abrir la empresa al mercado interior, como afirmó en la reunión Mohamed Said Saadi, quien fuera secretario de estado de asuntos sociales encargado del Plan de Acción para la incorporación de la mujer al desarrollo en el primer gobierno de la alternancia.

Más modesto en sus planteamientos se revela el partido del Istiqlal (PI), el viejo partido nacionalista de la independencia (segundo partido más votado en 2002, con el 9,88 %), miembro como los dos anteriores de la Kutla, coalición creada para ejercer la oposición en 1991 y que fue el núcleo del gobierno de la alternancia en 1998. Según Al-Ayam, (30 de junio al 6 de julio, p.13), este partido promete dar trabajo a un 1.300.000 marroquíes, convirtiendo el empleo en una de sus prioridades durante el periodo legislativo 2007-2012. Apuesta por un 6% como media anual de desarrollo económico sin contar con el sector agrícola, y promete una reducción del paro del 10% al 7% en 2012.

Por su parte el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), islamista (el tercer partido en número de votos en 2002, con un 9,84 %, a unas décimas del PI), se compromete a crear 300.000 puestos de trabajo anualmente según el diario Al-Ahdat al-Magribia (6/7/07, p.2), lo que sumaría 1.500.000 en cinco años, proyectando reducir el índice del paro al 10%. Así lo anunció en Madrid su secretario general, Saad Eddin Al-Otmani, en un encuentro sobre el programa económico organizado en la UNED por la Casa Árabe y el comité Averroes. En declaraciones al diario La Razón, Al-Otmani, declarándose centrista, dice estar dispuesto a establecer alianzas tanto con la derecha como con la izquierda, si bien por este lado se encuentra con la oposición clara del dirigente de la USFP Mohamed El Yazghi que en declaraciones al semanario Tel Quel del 7-13 de julio afirmaba que “sea cual sea el resultado de las elecciones, no estaremos nunca al lado de este partido”, cuyo proyecto de sociedad es “incluso opuesto”.

El PJD está a la búsqueda de una imagen de partido pragmático y no maximalista. Hablando precisamente del empleo, el número dos del partido, Lahcen Daoudi, ha afirmado en declaraciones a Tel Quel del 14-20 de julio tener una concepción diferente a la de los otros partidos: “Para nosotros la tasa de paro no debe ser considerada como un todo. Difiere según el medio urbano o rural. En el campo un joven pastor es una persona activa. Hacer proyecciones sobre la tasa de paro nacional es una pura tontería. En las ciudades queremos limitarlo al 12 % y en los campos al 2,5 %, pero con una verdadera política de lucha contra la precariedad”.

Propaganda de la coalición PJD-PFC en Casa-Anfa

En resumen, el programa económico del PJD defiende “una economía solidaria, basada en la redistribución de las riquezas y la apertura hacia una empresa ciudadana con rostro humano”. Así lo expresó su secretario general en Rabat, el 12 de julio, en una reunión delante de personalidades del mundo económico entre los que se encontraba el presidente de la patronal CGEM. El PJD intenta tender puentes hacia el mundo del empresariado. En esa línea se sitúa su alianza con el Partido de las Fuerzas Ciudadanas creado por el expresidente de la CGEM, Abderrahim Lahyuyi, quien se presentará por la formación islamista en la circunscripción “chic” de Casablanca-Anfa.

También el Movimiento Popular (MP), miembro de la actual coalición gubernamental, centra su programa electoral en el empleo, junto con otros dos ejes, la sanidad y la enseñanza. El 17 de julio los líderes del partido, el presidente Mahyubi Ahardan y el secretario general Mohamed Laenser, hicieron público su programa con 66 medidas prioritarias, entre las que destaca el millón de puestos de trabajo que proyecta crear entre 2007 y 2012, haciendo descender el paro al 8 %. Este partido, fusión del MP, el MNP y UD, que aspira en razón de la lógica electoral a convertirse en el más votado el próximo septiembre (los tres partidos reunieron en 2002 el 15,76 % de los votos, casi 4 puntos por encima del más votado, la USFP y 54 escaños, 4 más que el Istiqlal que con 50 fue el grupo parlamentario más numeroso tras las elecciones). Extrapolando los datos de 2002, el nuevo MP podría obtener hasta cerca de 60 escaños gracias al sistema electoral marroquí, proporcional de lista con el mayor resto, que tiende a favorecer las alianzas.

30/7/08

Abdelillah Benkiran elegido po la cabeza del PJD.

Abdelillah Benkiran, creó el domingo la sorpresa en el sexto congreso del partido islamista marroquí Justicia y desarrollo (PJD) al hacerse con la Secretaria General del partido ante el dirigente que sacaba Saad Eddine Othmani, anunció al Consejo nacional del PJD. Benkiran de 54 años, el Presidente del Consejo nacional saliente, es graduado de la física y dirige a una escuela primaria en Rabat. Pragmático y dotado con un sólido sentido el humor, Abdelillah Benkirane, un moderado, diplomatico y es considerado "duro".

El sexto congreso del PJD cuyos trabajos comenzaron el sábado se celebró bajo el tema: “No hay vida política sin credibilidad”. Tras expresar su “compromiso en pro de la monarquía”, los miembros del Congreso adoptaron una declaración que concede la prioridad a “reformas democráticas en condiciones de rehabilitar la vida política y ampliar la participación de los ciudadanos en los campos político”. En el escrutinio legislativo de 2007, el porcentaje de participación sólo fue del 37% contra un 52% en 2002. El PJD se había vuelto la segunda formación del país con 46 asientos detrás del viejo partido nacionalista Istiqlal que tenía incursión 52. El 6.o Congreso por otro lado llamó al desarrollo de la democracia a través, en particular, de “reformas institucionales”, a la instauración “de una justicia social y a la lucha contra la depravación”. El PJD, en su informe político presentado a la apertura del congreso, expresaron su voluntad de trabajar para construir a la Unión del Magreb árabe y aportaron su apoyo al proyecto de autonomía que Marruecos propone para regular el conflicto del Sahara.

25/7/08

El terrorismo global.

Mucho se está especulando sobre la naturaleza del actual terrorismo global, es decir, del terrorismo relacionado de uno u otro modo con al–Qaeda. Se trata de una polémica muy extendida en los círculos académicos y en las comunidades de inteligencia, con implicaciones para el enfoque que ha de darse a las políticas nacionales de seguridad y a la cooperación internacional en dicha materia. Una polémica en torno a cómo ha evolucionado ese fenómeno tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y al tipo de amenaza que supone en nuestros días tanto para los países cuyas poblaciones son mayoritariamente musulmanas como para otras sociedades, incluidas por supuesto las del mundo occidental.

Como consecuencia de la reacción estadounidense a lo ocurrido aquel día en Nueva York y Washington, la estructura terrorista liderada por Osma bin Laden perdió el santuario del cual venía disfrutando en Afganistán desde mediados de los 90 y quedó seriamente menoscabada. No pocos de sus grupos afines, que de igual manera contaban con campos de entrenamiento y otras infraestructuras al amparo del régimen de los talibán, se vieron asimismo afectados. Y las organizaciones directa o indirectamente vinculadas con al–Qaeda que tenían sus bases fuera de ese país surasiático fueron desde entonces objeto de una decidida represión por parte de los gobiernos con autoridad sobre las diferentes jurisdicciones estatales donde se encontraban.

Estos acontecimientos son suficientemente conocidos y no parece que respecto a ellos exista demasiada controversia entre los observadores atentos del fenómeno. Sin embargo, no pocos de estos concluyeron, a partir de aquellos hechos, que al–Qaeda había dejado de existir, transformada en una ideología o en un movimiento. Concluyeron también que el terrorismo global se había convertido en un fenómeno amorfo, carente de estructuración formal y de liderazgo. Concluyeron, finalmente, que la verdadera amenaza terrorista procede ahora de células locales informales constituidas de manera espontánea y compuestas por individuos radicalizados a sí mismos bajo el influjo de unas serie de ideas diseminadas sobre todo a través de Internet.

A esta visión de las cosas ha contribuido la obra de un influyente doctrinario del terrorismo yihadista. Un individuo de origen sirio pero nacionalizado español que responde al sobrenombre de Abu Musab al Suri, miembro fundador de la célula establecida por al–Qaeda en nuestro país una década antes del 11–M y luego incorporado al círculo inmediato de Osama bin Laden. Fue detenido en Pakistán en 2005, no sin que antes publicase su Llamada a la resistencia islámica mundial. Ahora bien, afirmar que aquella estructura terrorista ha desaparecido, que el terrorismo global es ahora un fenómeno amorfo y que la amenaza emana hoy de células locales surgidas espontáneamente no parece que se corresponda con la realidad.

Al–Qaeda en continuidad y transformación

Para empezar, al–Qaeda sigue existiendo. Se ha transformado en los últimos años, mostrando gran resistencia y una sobresaliente capacidad de adaptación. Reubicada en las zonas tribales de Pakistán fronterizas con Afganistán, está regenerada como estructura terrorista y su situación organizativa es en la actualidad de una relativa robustez. Aun cuando no pocos de sus miembros más destacados han sido detenidos o abatidos a lo largo de los últimos siete años, el núcleo de liderazgo se ha reconstituido en sucesivas ocasiones, en especial por lo que se refiere a los presuntos 10 miembros del consejo consultivo o Majlis Shura. Contarían en su nueva base de operaciones con entre algunos centenares y unos pocos miles de activistas propios.

Pero al–Qaeda dispone además de tramas y células, así como de agentes y colaboradores, fuera de aquella zona. En Asia Central y el sudeste asiático, Oriente Medio y la región del Golfo, el este de África o el norte del Cáucaso, por ejemplo. La presencia de miembros destacados de aquella estructura terrorista en esas regiones obedece en parte a que muchos de ellos se dispersaron tras la pérdida del santuario afgano a finales de 2001 y en parte a que en ellas residen personas que en la segunda mitad de los 90 recibieron adiestramiento en los campos de que al–Qaeda disponía en ese dominio. Durante 2006 y 2007 individuos con esas características fueron detenidos o abatidos en países como Rusia, Turquía, Líbano, Jordania, Yemen y Kenia.

Eso sí, al–Qaeda ha venido subsanando su estado previo, como remanente de la estructura terrorista que existía antes del 11–S, con una extraordinaria campaña de propaganda, diseminada sobre todo a través de Internet. Lo cual no significa que al–Qaeda haya dejado de ser una organización para convertirse en una ideología, como tan a menudo se sostiene. Se trata de una estructura terrorista sustancialmente recuperada, que mientras tanto ha optimizado sus activos simbólicos y aprovechado las nuevas tecnologías de la comunicación, dedicando una atención especial a tareas de producción y reproducción ideológica, para sí misma, para otros actores inmersos en la urdimbre del terrorismo global y, por supuesto, para su población de referencia.

Aunque las capacidades operativas de al–Qaeda no sean las mismas que en el pasado, han vuelto a ser considerables. Sus dirigentes continúan empeñados en tareas de financiación y reclutamiento, la formación de adeptos en los nuevos campos de entrenamiento establecidos al norte de Waziristán y alrededores, así como en la expansión de su presencia, la consolidación de alianzas y la difusión de tramas afines. Pero siguen también empeñados en la planificación de atentados dentro y fuera de las zonas tribales de Pakistán y Afganistán. En estas demarcaciones suelen actuar en colaboración con los talibán y colectivos foráneos de adeptos, además de grupos terroristas autóctonos en el caso de atentados cometidos en otros lugares del territorio paquistaní.

Fuera de ese escenario, el control que al–Qaeda ejerce sobre el planeamiento y la ejecución de atentados es mucho más limitado, aunque continúe aspirando a perpetrar algunos espectaculares, sobre todo pero no exclusivamente contra blancos occidentales. Desde el 11–S se han registrado distintos episodios en los que su concurso fue más allá de la instigación. Como los de 2002 en Yerba y Mombasa, 2003 en Estambul y 2005 en Londres, por ejemplo, además de numerosas tentativas fallidas. Al–Qaeda puede implicarse bien para que en la realización de un atentado intervengan individuos bajo su mando directo, bien para que lo hagan otros insertos en sus extensiones territoriales o en grupos y organizaciones afines, que a su vez pueden movilizar células locales.

Las extensiones territoriales de al–Qaeda

Y es que al–Qaeda parece haber reaccionado a la fragmentación producida en su seno tras la pérdida del santuario afgano en el otoño de 2001 y los problemas de gestión que ese estado de cosas suponía, tanto mediante iniciativas de descentralización como de extensión de su influencia dentro y fuera del mundo islámico. Por una parte, tratando de establecer extensiones territoriales de sí misma, lo que ha conseguido en algunos casos; por otra, dedicando especial atención al fomento de relaciones con una serie de grupos y organizaciones afines en distintos países o regiones del mundo. Asimismo, estimulando, cuando ha sido posible, la aparición de nuevas entidades yihadistas de base predispuestas al alineamiento con al–Qaeda.

Al–Qaeda ha conseguido establecer algunas extensiones territoriales. En ocasiones, a partir de su propia estructura y articuladas por destacados miembros que estaban dispersos en áreas geopolíticas concretas pero se mantenían en contacto con el núcleo central de liderazgo. Es el caso de la denominada al–Qaeda en la Península Arábiga, que inició su campaña terrorista en 2003. En otros casos, mediante acuerdos con grupos asociados de ámbito nacional o regional. Estas alianzas ponen de manifiesto que al–Qaeda encontró serios impedimentos para desarrollar por sí misma sus ramificaciones en zonas donde actuaba ya una organización armada de orientación islamista. Al mismo tiempo, sin embargo, incrementaron su proyección geográfica.

Es de este segundo modo como se constituyó, en otoño de 2004, la organización de al–Qaeda para la Yihad en la Tierra de los Dos Ríos, es decir en Irak. Tal fue la denominación entonces adoptada por Unicidad de Dios y Yihad, formación existente desde el año anterior y liderada por el jordano Abu Musab al Zarqaui, quien se convirtió en máximo dirigente de la extensión iraquí de al–Qaeda hasta su muerte en junio de 2006. Fue sustituido por Abu Ayub al Masri, conocido como Abu Hamza al Muhayir, con la aprobación expresa de Osama bin Laden, lo que, unido al hecho mismo de que se trate de un egipcio, pondría de manifiesto la ascendencia que los líderes de al–Qaeda ejercen sobre su rama iraquí.

A inicios de 2007 apareció la organización de al–Qaeda en el Magreb Islámico, resultante de una fusión entre al–Qaeda y el Grupo Salafista Para la Predicación y el Combate (GSPC). Este, de origen argelino y formado a finales de los 90, se había internacionalizado progresivamente, fomentando la creación de células y redes afines en otros países de la región norteafricana e incluso del Sahel. Su conversión en extensión norteafricana de al–Qaeda estuvo precedida de una estrecha interacción con la rama iraquí de esta misma. En la actualidad estaría amalgamando bajo una única dirección, a su vez dependiente del núcleo central de liderazgo de al–Qaeda, a elementos yihadistas en los países de la región y en sus respectivas diásporas fuera de la misma.

Entre el directorio de al–Qaeda y los líderes de esas extensiones territoriales cabe presumir que el contacto sea regular y hasta directo. Parece además verosímil que se produzca, entre otras cuestiones, sobre las modalidades y los procedimientos en la ejecución de atentados o sobre la selección de blancos en la evolución de campañas terroristas. Lo cual no es incompatible con márgenes de autonomía operativa, que seguramente no son uniformes para aquellas ramas territoriales y varían según los casos, ni impide que puedan darse posiciones encontradas entre la visión estratégica global que se tiene desde el centro de al–Qaeda y determinadas decisiones tácticas adoptadas por los responsables de sus ramas territoriales.

Grupos y organizaciones que son afines

Tras perder el santuario afgano y reubicarse hacia el oeste, al–Qaeda se ha adaptado a las cambiantes circunstancias fomentando también relaciones con grupos y organizaciones afines. En realidad, desde febrero de 1998 había ya algunas entidades formalmente afiliadas con al–Qaeda en el denominado Frente Mundial para la Yihad contra Judíos y Cruzados, creado a instancias de aquella. Pero será con posterioridad cuando se incrementaron en número e importancia dentro de la urdimbre del terrorismo global, adquiriendo predominancia operativa entre los distintos componentes de la misma. Estos grupos y organizaciones afines difieren notablemente entre sí en sus dimensiones, grado de articulación, composición interna y alcance operativo.

La naturaleza de las relaciones que esos grupos y organizaciones mantienen con al–Qaeda varía igualmente de unos casos a otros. Es frecuente que sus dirigentes hayan hecho público, a través de Internet, un juramento de lealtad a Osama bin Laden. A menudo basta con que asuman expresamente la doctrina y los métodos de aquella estructura terrorista. Pero los ligámenes de asociación suelen asimismo manifestarse en la presencia de individuos que compatibilizan funciones de liderazgo o mantienen vínculos personales de índole intergrupal, la transferencia de recursos económicos en uno u otro sentido, la asistencia mutua en el adoctrinamiento o la formación de individuos, e incluso la colaboración para planificar y ejecutar atentados.

No menos de 30 grupos y organizaciones activos en distintos lugares del mundo mantienen actualmente algún tipo de asociación con al–Qaeda. Esas entidades actúan por lo común sin que el núcleo dirigente de esta estructura terrorista ejerza funciones de mando y control sobre sus operaciones, aunque las mismas tiendan a llevarse a cabo de acuerdo con una serie de orientaciones generales proporcionadas por Osama bin Laden y especialmente por Ayman al Zawahiri. La ascendencia de uno y otro sobre los líderes de aquellas entidades directa o indirectamente relacionadas con al–Qaeda es en principio menor de la que tienen sobre los de sus extensiones territoriales, aunque no siempre ocurre exactamente así.

En 2006 y 2007 se atribuyeron actos de terrorismo a una serie de grupos afines a al–Qaeda entre los que destacan los talibán. Pero a cuya listado hay que añadir a los neotalibán paquistaníes de Tehrik e Taliban (Fuerza de Talibán), Lashkar e Tayiba (Ejército de los Puros) en la India, Abu Sayaf (Portadores de la Espada) en Filipinas, Yemaa Islamiya (Asamblea Islámica) en el sudeste asiático, Jund as Sham (Ejército del Levante) en Siria, Asbat al Ansar (Liga de los Seguidores) y Fatah al Islam (Conquista del Islam) en Líbano, o la Unión de Tribunales Islámicos y Harakat Shabab al Muyahidín (Movimiento de la Juventud Combatiente) en Somalia, además de las formaciones integradas en el Estado Islámico de Irak, donde asimismo opera Ansar as Sunna (Defensores de la Tradición).

Durante aquellos dos años fueron detenidos o abatidos miembros de esas y otras entidades afines a al–Qaeda, como el Movimiento Islámico del Turkestán Oriental en China, Lashkar e Yangvi (Ejército de Yangvi) y Jaish e Muhammad (Soldados de Mahoma) en Pakistán, Harakat ul Mujahedeen (Movimiento de los Combatientes) allí y en la India, Harakat ul Jihad ul Islami (Movimiento de la Yihad Islámica) en Bangladesh, el Movimiento Islámico de Uzbekistán o su escisión, la Unión de la Yihad Islámica, y el Grupo Islámico Combatiente Libio, recientemente absorbido por al–Qaeda. Sin olvidar al Grupo Islámico Combatiente Marroquí o al Batallón de Mártires Chechenos para el Reconocimiento y el Sabotaje Riyadus Salikhin, entre otros más de cuantos se han dejado sentir en el último quinquenio.

Células independientes y bases sociales

Además de establecer algunas extensiones territoriales o de fomentar vínculos con grupos y organizaciones afines, al–Qaeda ha inspirado la formación y el desarrollo, en numerosos países del mundo, pero quizá especialmente en los occidentales, de grupúsculos o células independientes. Es decir, carentes, al menos en un principio, de ligámenes con alguno de esos otros componentes del actual terrorismo global. Sin embargo, estos grupúsculos o células que se autoconstituyen influenciados por los fines y los medios propugnados desde el núcleo de al–Qaeda pueden llegar a establecerlos, lo que incrementaría sus capacidades operativas o la posibilidad de que se impliquen en la ejecución de atentados.

En cualquier caso, estas redes y células autoconstituidas no deben confundirse, como a menudo ocurre, con las que, durmientes o en activo, están bajo el mando directo de al–Qaeda, situadas en la periferia de sus extensiones territoriales o integradas en grupos y organizaciones relacionadas con esa estructura terrorista. Como tampoco debe exagerarse su importancia a expensas de los otros componentes del terrorismo global. No debe olvidarse que la inmensa mayoría de los atentados relacionados con al–Qaeda que se han perpetrado en los últimos siete años son obra de esta misma estructura terrorista y, sobre todo, de sus extensiones territoriales y de grupos u organizaciones afines.

Y estos tres componentes de la actual urdimbre del terrorismo global incluyen actores colectivos caracterizados en general por un significativo grado de articulación organizativa, con sus correspondientes normas internas de conducta, códigos de disciplina, especialización funcional, jerarquía entre sus miembros y dirección reconocida. Algo que, aunque varíe notablemente de unos casos a otros, no casa bien con la idea del terrorismo global como un fenómeno desorganizado que sería la suma de grupúsculos independientes y células espontáneas que en su conjunto carecen de liderazgo. Estos actores locales e independientes son parte indudable de la urdimbre del terrorismo global, pero no debe tomarse esa parte por el todo. Ni siquiera como su componente más sobresaliente.

Tanto al–Qaeda y sus extensiones territoriales, como los grupos y organizaciones afines, o los grupúsculos y células locales independientes, forman un heterogéneo pero definido entramado internacional. Una urdimbre que evoluciona a consecuencia de factores endógenos o exógenos a la misma, cuyos componentes están interconectados de diferentes maneras y pueden variar con el tiempo en importancia relativa. Igualmente, las entidades concretas que se corresponden con cada uno de esos componentes pueden oscilar en número, al desaparecer unas e incorporarse otras o al unirse mediante procesos de fusión o absorción. Cada una puede además modificar sus características propias o la naturaleza de las relaciones que mantiene con el resto.

A esta urdimbre terrorista le es común la ideología del salafismo yihadista y la finalidad última de instaurar un nuevo califato según esa creencia. En ausencia de patrocinio estatal, que persista depende de que los componentes de la misma movilicen suficientes recursos entre su población de referencia. Al–Qaeda y los demás actores del terrorismo global mantienen un apoyo más que significativo en sociedades mayoritariamente musulmanas e incluso entre comunidades musulmanas de la diáspora. Sin embargo, parece que esos apoyos decrecen desde 2002, debido quizá a que las víctimas del terrorismo relacionado con al–Qaeda son sobre todo musulmanas y a que la legitimidad de esta violencia es contestada por autoridades religiosas con influencia en el mundo islámico.

Conclusiones: Al–Qaeda sigue existiendo. Ha compensado su aminoramiento con la diseminación de propaganda, pero no es una mera ideología. Ha compensado su fragmentación mediante el establecimiento de extensiones territoriales o el fomento de ligámenes con grupos y organizaciones afines, pero no se ha diluido en un movimiento. Hasta hace siete años era sinónimo de terrorismo global y ahora es parte de una diversificada urdimbre a la que proporciona liderazgo y estrategia. Ha compensado sus restricciones operativas instigando o facilitando las actividades de otros actores del terrorismo global, pero dispone de un nuevo santuario en las zonas tribales al oeste del territorio paquistaní y cuenta con renovadas capacidades.

Conviene, claro está, no desdeñar el desafío que plantean grupúsculos y células locales inormales aparentemente independientes, especialmente en el ámbito de las sociedades occidentales. Ahora bien, sin tomar esta parte por el todo, olvidando que al–Qaeda no ha dejado de existir, que la urdimbre del terrorismo global tiene otros componentes y que la mayoría de los atentados relacionados directa o indirectamente con esa estructura terrorista son en la actualidad obra de sus extensiones territoriales ––como al–Qaeda en Irak o al–Qaeda en el Magreb Islámico–– o de grupos y organizaciones que se encuentran en relación con la misma –– con los talibán en el primer lugar de un nutrido elenco––. Los riesgos y amenazas que el terrorismo global plantea para distintos países o regiones del planeta dependen precisamente del modo en que se combinan esos distintos componentes.

En suma, el actual terrorismo global no es un fenómeno amorfo sino polimorfo. No es el modelo de Abu Musab Al Suri el que parece imperar, sino más bien el diseñado por otro ideólogo del yihadismo violento, Abu Bakar Naji, en su obra La gestión de la ferocidad. Todo lo cual tiene implicaciones en materia de prevención y respuesta para las democracias occidentales, pues debe atenderse no sólo a los desafíos que suponen las células locales o grupúsculos autoconstituidos en el seno de nuestras sociedades sino igualmente a los planteados por otros integrantes de la urdimbre del terrorismo global, como la reconstituida al–Qaeda, sus extensiones territoriales o los grupos y organizaciones afines a dicha estructura terrorista.

Más aún, es particularmente verosímil que se entremezclen uno o más de esos últimos componentes exógenos con otros surgidos a partir de procesos autóctonos de radicalización y reclutamiento terrorista. Puesto que los mayores y mejor articulados actores del terrorismo global tienen sus bases de operaciones fuera del mundo occidental, es obligado insistir en la importancia de complementar los avances en inteligencia y seguridad interior con el mantenimiento de altos niveles de cooperación internacional, especialmente con países priorizados según la valoración que se haga tanto sobre los orígenes de los riesgos y las amenazas para una determinada sociedad como acerca de sus conexiones transnacionales. Riesgos y amenazas que, siete años después de los atentados del 11–S, no son menores para el mundo occidental, aunque sí más complejos.

17/7/08

El pueblo Marroqui ya no cree en los milagros.

Las esperanzas que se han generado con el advenimiento de Mohamed VI han dado paso al desencanto ante la falta de cambios. Un ex ministro alerta que el consenso monárquico se encuentra en peligro a medio plazo.“Reafirmo que el régimen que Nosotros (los marroquíes) queremos es una monarquía ciudadana, una monarquía activa no cantonada en un concepto reductor, ni en cuanto a sus prerrogativas ejecutivas, ni legislativas o judiciales”, señalaba Mohamed VI en un discurso que dirigió a la nación. “Así es la monarquía auténtica que hemos elegido, en el marco del respeto de su cuádrupla legitimidad, a saber, religiosa, histórica, constitucional y democrática”, concluía el soberano Alauí.La satisfacción con la que los medios marroquíes acogieron las palabras del rey contrastaba con la opinión de los observadores occidentales para quienes la alocución de Mohamed VI era una declaración de intenciones, en toda regla, de no ceder un ápice de su poder e incluso, si cabe, de reforzarlo.“La tan manida retórica de la transición democrática en Marruecos choca frontalmente contra lo dicho por el rey”, apunta el investigador marroquí de la Universidad de Tel Aviv, Samir Ben-Layashi.Las bondades presentadas en la alocución real confrontaban la actitud de Mohamed VI durante la multitudinaria recepción oficial ofrecida en el palacio tangerino de Marchane. “Tras saludar amablemente al público allí reunido, pudimos ver a un rey con algunos kilos de más y serio en extremo, molesto incluso”, indica un próximo al círculo real presente en la gala. “Sintomático fue el momento en que retiró de malos modos la mano que pretendían besar el general Benslimane y el general Bennani (los dos militares de más alto grado del ejército marroquí), quizás como muestra de su descontento para con estos”, continúa este anónimo confidente. “No son todo bondades en el reino Alauí y este hecho (el desaire a los generales) demuestra que los últimos casos de corrupción, así como las filtraciones a la prensa de documentos secretos de defensa en la lucha contra el terrorismo islamista, no han pasado desapercibidos a ojos el monarca”, concluye.“Si bien es cierto que todavía queda mucho por hacer, no podemos dejar de señalar que muchas reformas han sido emprendidas y que, aunque todavía no se sienten plenamente sus efectos, pronto empezaremos a ver sus resultados”, indica el politólogo Abdellatif Agenouche. Para este ferviente defensor de las bondades del reinado de Mohamed VI, “la democracia absoluta no existe en ninguna parte, ni tan siquiera en sus tan idealizados países europeos”. Según Agenouche, “nadie puede negar que este monarca se encuentra en las antípodas de su difunto padre (Hassan II) y que durante su reinado se ha acelerado sobremanera el proceso de democratización del país”. Así las cosas, a Agenouche no le duelen prendas al aseverar que “no cabe duda que la monarquía goza de muy buena salud en Marruecos”.De opinión contrapuesta es el ex ministro y también politólogo Abdellah Saaf. Para éste, “si a corto plazo no se empiezan a sentir realmente los efectos de las políticas estructurantes desatadas durante estos últimos años durante el reinado de Mohamed VI, la gente empezará a cuestionarse muchas cosas y quizás el consenso actualmente existente en torno a la institución monárquica se vea deteriorado”.“El espejismo se ha desvanecido”, concluyen, circunspectos, Abdelhak y Khalid, veteranos militantes de la izquierda marroquí. Casi una década después de su llegada al trono, “no cabe duda que el advenimiento de un nuevo soberano nos hizo creer en su momento que otro Marruecos era posible, que una etapa negra había visto su fin y que la democracia, así como el tan anhelado desarrollo económico y social, estaban más próximos que nunca”, apunta Khalid, “inquilino” durante varios años des las cárceles de Hassan II.“Todo era un espejismo y el optimismo ha dado paso a la incertidumbre, a la inquietud, a la desazón ante la tardanza de unos cambios que no acaban de llegar”, concluye, desesperanzado, Abdelhak.

9/7/08

La Prensa.

La prensa escrita, o prensa periódica, a veces llamada "prensa" solamente, es el conjunto de publicaciones impresas en papel, de tirada periódica, destinadas principalmente a difundir información, sobretodo sobre la actualidad, pero también para entretenimiento (cómics y pasatiempos). Se distinguen la prensa diaria, impresa en papel barato y las revistas, más ilustradas en color y impresas en mejor papel. Este última forma de publicación ha experimentado una gran diversificación que le ha permitido resistir mejor a la competencia de los medios de comunicación electrónicos, tales como la televisión, la radio, y el Internet.

La variedad general se publica una vez al día (de ahí la frase "prensa diaria"), algunas veces con excepciones para los domingos y los festivos nacionales. Otra variedad, menos grande y prestigiosa, se publica una vez a la semana (semanales).

Muchos países tienen al menos un periódico que circula por todo su territorio; un diario nacional, a diferencia de un diario local que trata de una sola ciudad o región. Estados Unidos y Canadá son una excepción parcial a esta tendencia, ya que cuentan con casi ningún diario de enfoque y distribución universal dentro de sus territorios.

El dueño o encargado se llama editor. La persona encargada del contenido se llama director, director jefe, o director ejecutivo.

Historia

Hace siglos que los gobiernos hacen circular diarios regulares de sus acciones (Julio César hizo circular una lista de eventos llamada "Acta Diurna" durante la República Romana en el año 59 a.C., y hubo una publicación del gobierno imperial chino en el año 713 d.C. que se llamó "Noticias Mezcladas"), pero las versiones tempranas no alcanzaron mucho éxito o distribución sin la impresión masiva que se logró después de Gutenberg. La prensa escrita apareció bajo forma de hojas sueltas a finales del siglo XV (la invención de la prensa de papel data de los años 1450). Durante los siglos siguientes empezaron a crecer numerosos priódicos (el periódico más viejo que aún opera hoy en día es el "Post-och Inrikes Tidningar" de Suecia, fundado en el 1645), pero es a partir de mediados del siglo XIX cuando se experimenta un gran desarrollo.

En 1884, Otto Mergenthaler inventó la máquina del linotipo, que moldea líneas enteras de letra con plomo caliente. Este invento inició toda una época de trabajo que duró por casi un siglo. En 1962, el diario Los Angeles Times empezó a acelerar sus linotipos con cintas perforadas de computadoras RCA, después de automatizar la alineación y los hifenes en el texto en columnas. Esto aumentó la eficiencia de los operadores manuales de los linotipos en un 40%. En 1973, la corporación Harris introdujo terminales de corrección electrónicos, que fueron imitados por las corporaciones Raytheon, Atex, y Digital Equipment Corporation entre otras. Estos terminales entregaron tiras de tipo sobre pelicula de fotofijadoras de letra ("letra fría" que reemplazó a la "letra caliente" de los linotipos).

Formato

Actualmente la mayoría de los diarios se distribuyen bajo tres clases de formato:

Hoja grande o broadsheet: 75 por 60 centímetros, usado muchas veces por los periódicos mas "serios". Tabloide: la mitad del tamaño de los broadsheet, y muchas veces visto como sensacionalista al lado de éstos últimos. Berliner: 47 por 31.5 centímetros, usado por periódicos como Le Monde.

Difusión y audiencia

El número de ejemplares vendidos en un solo día se llama la difusión, y se usa para definir las escalas de precios para avisos publicitarios.

Segun datos de la ONU, Japón tiene tres diarios con difusiones de más de 4 millones de ejemplares. El tabloide alemán Die Bild-Zeitung (el diario de fotos) con una difusión de 4,5 millones fue el único otro diario en esa categoria.

En el Reino Unido The Sun es el "bestseller", con alrededor de 3,2 millones de ejemplares difundidos por día (a finales del 2004).

En Estados Unidos y en el Reino Unido, hace muchos años que poco a poco va disminuyendo la difusión.

El USA Today tiene cifras de difusión de alrededor de 2 millones, siendo el diario más distribuido de los Estados Unidos. Esto se debe en parte a sus contratos con hoteles. Muchos ejemplares son entregadas a huéspedes que no dan cuenta de que no los reciban gratis.

La empresa de la prensa

Para la mayoría de los periódicos, su mayor fuente de ingresos es la publicidad. Lo que ganan de la venta de ejemplares a sus clientes no es nada al lado. Es debido a esto que el precio de los periódicos es bajo o incluso gratuíto.

Los editores de periódicos siempre buscan mayor difusión para así ganar más dinero por la venta de publicidad debido a la mayor eficacidad de publicitar en sus hojas. Sin embargo, algunos sacrifican una mayor difusión a cambio de tener una audiencia más rica (un grupo demográfico más atractivo a los empresarios).

Muchos periódicos por subscripción ofrecen varios planes de oferta, por ejemplo: solo domingos, o solo sábados, o solo días laborables.

Algunos proveen todo o parte de su material en el Internet, gratis o por un precio pequeño. El acceso libre puede ser solo por algunos dias o semanas, o a cambio del registro y la entrega de datos personales. En otros casos, se proveen gratis extensos archivos.

Periodismo de periódico

Ya que los periódicos empezaron como registros de sucesos contemporáneos (journales), la profesión de hacer uno empezó a llamarse periodismo, o ,en inglés, journalism. Se ha enfatizado mucho el valor del periodista para ser preciso y justo en el registro histórico.

Durante la era del periodismo "amarillo" del siglo XIX, muchos diarios norteamericanos se concentraron en la difusión de historias sensacionalistas que pretendian enojar o excitar, en lugar de informar. Sin embargo, este estilo de prensa se dejó de lado durante la Segunda Guerra Mundial, para volver al periodismo tradicional.

La crítica al periodismo es variada y a veces vehemente. Las acusaciones de sensacionalismo han disminuido en cierto grado. Pero la credibilidad se cuestiona debido a las fuentes anónimas, errores en los hechos, la gramática, y la deletreación; parcialidad real o imaginada; y escándalos de plagio y fabricación. Los editores muchas veces han usado su propiedad como juguete de rico o como una herramienta política.

Aunque las opiniones de los dueños muchas veces son relegadas a la páginas denominadas editorial, y las de los lectores a la pagina "op-ed" y a la sección de cartas al director, los diarios han sido usados varias veces para fines políticos insinuándose algún prejuicio en las "noticias" comunes. Por ejemplo, los derechistas radicales norteamericanos acusan al New York Times de un prejuicio izquierdista, mientras que los movimientos de carácter popular le acusan de apoyar casi siempre al Establishment político estadounidense. The Wall Street Journal, por otro lado, tiene fama de enfatizar la posición de la derecha radical.

Algunas medidas tomadas por los diarios con el fin de mejorar su credibilidad son: tener voceros, desarrolar políticas y procesos de entrenamiento de ética, usar políticas de autocorrección más duras, comunicando sus procesos y razones fundamentales con sus lectores, y pidiéndo a las fuentes que revisen los artículos después de imprimirlos.

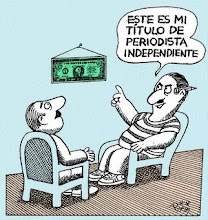

La Profesión de Periodista.

Dícese de la persona que se dedica al periodismo, en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa escrita, radio, televisión o medios digitales. El periodista se dedica básicamente a la búsqueda de información y a su posterior difusión.

Existen varios principios que guían la labor del periodista, el principal de los cuales es el respeto por la verdad y el rigor en la búsqueda de la información. En general, se considera buen periodista al que consigue información relevante, breve y exacta en el menor tiempo posible.

Hasta hace cuatro o cinco décadas no se conocía en el país otro periodista que no fuera el de oficio, ya que no abundaban las facultades y escuelas de comunicación. La formación periodística se generaba en el propio trabajo.

El periodista de escuela es el que ha pasado por una sistematización de los conocimientos en la materia. Dispone una imagen intelectual importante pues se supone que cuenta con un bagaje de información integral para el óptimo desempeño de la labor profesional. Los años dedicados al estudio constituyeron una base común de apropiación de conocimientos teóricos para luego ejercitar de manera concreta el perfil que se desea adoptar para la práctica profesional.

Quienes han atravesado esta segunda experiencia coinciden en que la academia permite conocer que la comunicación es un proceso de construcción de sentido que atraviesa las distintas prácticas de la sociedad. La sociedad interactúa con los medios y resignifica su existencia en las construcciones, relatos, creaciones y manipulaciones que ella produce.

Siempre han existido prejuicios por parte de los periodistas de escuela hacia los de oficio y viceversa. Se decía que el egresado pretendía escribir comentarios de política internacional y probablemente no sabía redactar una gacetilla; y el periodista de oficio, muy limitado en su formación, tenía la intuición necesaria para saber cuál era la noticia. Por el contrario, el periodista académico se jactaba de su paso por la Universidad y el bagaje intelectual con el que contaba.

Si bien muchos señalan que el más común de los déficits de las carreras de periodismo y comunicación es la carencia de prácticas en redacciones o estudios de radio y televisión -y esto coloca a los egresados en una situación inicial de desventaja- es fácilmente corregible al comenzar la actividad profesional.

Aquella confrontación de los años setenta no quedó del todo en el olvido, lo mismo que la relación que existía entre la cantidad de periodistas de uno y otro origen dentro del medio de comunicación. Hoy la situación es totalmente opuesta y de cada 10 ingresantes a las redacciones, 9 son egresados de facultades de periodismo.

Historia del Periodismo.

A la tradición oral le siguieron los manuscritos hechos sobre papiros, pergaminos o papel, en los cuales egipcios, persas y griegos (entre otros) relataban lo que sucedía a su alrededor, dejando, de esta manera, una constancia material de los acontecimientos de diversas épocas. Un ejemplo claro de esto se da en Babilonia, donde, al parecer, existían ciertas personas que desempeñaban la tarea de historiógrafos, y cuya responsabilidad parecía ser la de escribir diariamente los acontecimientos públicos, religiosos y económicos en tablas de arcilla, valiéndose de signos cuneiformes (con forma de cuña) para ello.

Pero el periodismo como tal nace en Roma desde el momento en que se comenzaron a realizar comentarios, anales históricos y actas, en los que no sólo aparecen edictos sino también noticias de sociedad, sucesos y comentarios (también existían diarios de información pública ?uno de ellos era el Acta pública y el otro el Acta diurna, que era de carácter oficial). Más adelante, en la Edad Media, la práctica escrita de la información cayó en desuso, aunque algunos reyes escribieron las crónicas de sus gestas y los juglares contaron, de pueblo en pueblo, las hazañas de guerreros, los milagros y los acontecimientos de la época en las diversas regiones de Europa, volviéndose, de esta manera, a la tradición oral.

Es en el siglo XIII cuando se vuelve a las formas escritas de consignar lo que sucede, ello con la creación de la Nouvelle manuscrite, en donde se difundían noticias. Más tarde, en el siglo XV, aparece el Journal d'un burgeois, en París, con noticias y anécdotas. Sin embargo, estos sólo eran medios efímeros que no gozaban de mucha popularidad, lo que habría de cambiar durante el Renacimiento italiano, cuando, habida cuenta de la infinitud de sucesos que lo signaron, comienzan a aparecer un gran número de avisos y hojas narrando lo que pasaba. Así, nacen, en Venecia, las gazzetas, en las cuales se daban noticias de los acontecimientos portuarios y comerciales, propiciando que, a lo largo de toda Europa, el uso de este tipo de publicaciones entrara en boga; además, la aparición de la imprenta de tipos móviles (1436, aproximadamente), contribuyó al auge de este tipo de medios de comunicación, estimulando a los intelectuales a publicar esta clase de escritos, los cuales fueron tomando forma de semanarios, diarios, revistas, etc., siendo en Inglaterra donde se empieza a hacer periodismo de interés público, haciendo de lo político tan sólo un tema más.

El primer periódico impreso se publicó en Alemania, en 1457, con el título de Nurenberg Zeitung. En 1493, circularon por Europa varias ediciones de una hoja titulada Descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón. En América, el primer periódico fue la Hoja de México, aparecido en 1541, en donde se narraban los sucesos acaecidos durante el terremoto de Guatemala. Lo anterior muestra que las publicaciones nacían con un fin particular o a raíz de un hecho específico y que no tenían ni periodicidad ni constancia, esto más o menos hasta el año 1600.

En 1615, en Francfort del Meno, aparece el Frankfurten Journal; en 1640, en Italia, la Gazzeta publica; en 1641, en Barcelona, se funda la Gaceta semanal; en 1661, en Madrid, nace la Gaceta; en 1695, en Inglaterra, el Stanford Mercury, modelo que sería copiado en México años más tarde, y que daría como resultado la publicación de El Mercurio Volante.

Casi todos los impresos tenían formas diferentes o utilizaban géneros distintos para expresarse, pues no sucedía, como hoy en día, que dentro de un mismo periódico existiesen varios géneros.

En el siglo XVII, proliferan en América, especialmente en México y Lima, hojas volantes que se publicaban, casi siempre, con el pretexto de la llegada de alguna flota proveniente de Europa, así como con las noticias más notables del Virreinato. Un siglo más tarde, se establecen periódicos continuos y con secciones diferentes, de los cuales los más antiguos son la Gaceta de México y Noticias de España (1722). En 1729, en Guatemala, aparece la Gaceta de Guatemala y, en Costa Rica, la Gaceta Mensual; en el Virreinato del Perú aparecen La Gaceta de Lima (1743), el Diario de Lima (1790) y el Mercurio Peruano.

En 1764 apareció la Gaceta de la Habana; El pensador y el Papel periódico de la Habana salen a la luz en 1790; en el siglo XIX aparecieron el Noticiero de la tarde, El lucero y el Diario de la Marina. En 1764 aparece la Gaceta de Buenos Aires, la Gaceta de Santafé aparece en 1785; el Papel periódico de la ciudad de Santafé en 1791 y la Gaceta de Caracas en 1806.

En el siglo XIX se fundan el Correo Curioso, El Redactor Americano, El Alternativo y el Semanario del Nuevo Reino de Granada, así como los primeros periódicos de República Dominicana, Honduras, Puerto Rico, Panamá, etc., tales como la Gaceta de Gobierno, en 1807, o el Diario Económico, en 1814, ambos de Puerto Rico.

Hasta ese entonces, el periodismo se limitaba a las formas impresas y orales, pero con la llegada de la radio, a principio del siglo XX, esto comenzó a cambiar, al tiempo que la visión de los periodistas se hacía cada vez más amplia, haciéndose imperativa la necesidad de conocer a fondo lo que sucede. Lo anterior sucede primero en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa, convirtiéndose, años más tarde, en un modelo que terminaría por ser trasplantado a otras partes del mundo (los casos más notables de ello se encuentran en Argentina, México y Colombia, países donde el periodismo ha cobrado una inusitada importancia).

De acuerdo con la aparición de cada medio de difusión (imprenta, radio, televisión, medios electrónicos), el periodismo ha ido evolucionando según las exigencias y posibilidades que cada medio impone, lo que ha hecho que, actualmente, se entienda que, para cada medio, hay una forma de ejercer el oficio comunicativo.

Cuando se consolidan los medios masivos de comunicación empiezan a nacer las diversas corrientes de la comunicación, así como los estudios sobre ella, a la vez que los géneros periodísticos se caracterizan y definen más cuidadosamente, convirtiendo al periodismo en lo que algunos teóricos han dado en llamar "el cuarto poder".

Bajo este panorama, la legislación relativa a la prensa y a los medios de comunicación ha ido variando, aunque la mayoría de estas legislaciones ha propendido por defender la libertad de prensa, todo ello siempre y cuando se actúe bajo ciertos límites, de tal manera que ni el orden público ni el buen nombre de las personas sean perturbados.

Orígenes del Periodismo

Sin duda, las narraciones que cada cultura tiene sobre el origen de la humanidad y sobre los antepasados más antiguos, son una forma primitiva de periodismo, al igual que los manuscritos en papiros, pergaminos o papel en los cuales egipcios, persas y griegos narraban los hechos más sobresalientes de su historia. Parece que en Babilonia existían unos historiógrafos que escribían diariamente los acontecimientos públicos, religiosos y económicos en tablas de arcilla, con signos cuneiformes;(la aparición de la escritura, permitió generalizar la comunicación).El periodismo se perfila claramente en el Imperio Romano, cuando se confeccionan comentarios, anales históricos y actas, en los que no sólo aparecen edictos, sino también noticias de sociedad, sucesos y rumores. Existían diarios de información pública, uno era el Acta pública y el otro el Acta diurna, que era de tipo oficial; el género fue abandonado en la Edad Media, aunque los reyes confeccionaron sus crónicas y los juglares iban de pueblo en pueblo contando hazañas de guerreros, milagros y acontecimientos de la región.

En el siglo XIII, se creó en Inglaterra la Nouvelle manuscrite, para la difusión de noticias; página xilográfica o de caracteres grabados en madera. En el siglo XV, aparece el Journal d’un burgeois en Paris, con noticias y anécdotas. Durante el Renacimiento italiano, aparecen avisos, hojas y relaciones, que proliferan enormemente con ocasión de un suceso excepcional; nace en Venecia las Gazzetas, en que se dan noticias del movimiento portuario y comercial. Se generaliza en Europa este tipo de periodismo, especialmente luego de la gran revolución técnica, con la aparición de la imprenta, de caracteres móviles de metal (1436 aprox.); en la primera mitad del siglo XVII, aparecen en diversos paises europeos gacetas, diarios y semanarios; hasta que en Inglaterra deriva hacia lo político, pasando de noticiero a instrumento de opinión pública; en ellos está el origen de los periódicos actuales.

El primer periódico impreso se publicó en Alemania en 1457, con el título de Nurenberg Zeitung. En 1493, circularon por Europa varias ediciones de una hoja titulada Descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón. Todas las publicaciones hasta 1600 son ocasionales y sin periodicidad fija, como sucede con el primer periódico de América, la Hoja de México de 1541, que relacionaba el terremoto de Guatemala de ese año.En 1615 aparece el Frankfurten Journal, en 1640 la Gazzeta pública de Italia, en 1641 se edita la Gaceta semanal de Barcelona, en 1661 aparece la Gaceta de Madrid, en 1695 nace en Inglaterra el Stanford Mercury; dos años después de que apareciera en México el Mercurio Volante. Las gacetas pusieron interés en la publicación de noticias de actualidad, mientras que los mercurios se dedicaron, preferentemente, a publicar artículos de opinión y comentarios sobre acontecimientos culturales y políticos. Durante el siglo XVII lo que aparece en América, especialmente en México y Lima, son hojas volantes que tituladas como relación, suceso o noticia, se publicaban cada vez que llegaba una flota de la metrópoli, junto con lo más destacable del virreinato. En el siglo XVIII, ya aparecen periódicos con secciones de diferentes tipos de noticias y de aparición continua; el más antiguo es la Gaceta de México y Noticias de España (1722), en 1729 la Gaceta de Goathemala y una Gaceta Mensual en San José de Costa Rica. La Gaceta de Lima se inicia en 1743, luego aparece el Diario de Lima (1790) y el famoso Mercurio Peruano.En 1764, apareció la primera Gaceta de la Habana, luego saldría El pensador, el Papel periódico de la Habana de 1790; y en el siglo XIX, el Noticiero de la tarde, El lucero y el Diario de la Marina. La primera Gaceta de Buenos Aires es de 1764, la Gaceta de Caracas se inicia en 1806.

¿Qué es el Periodismo?

El periodismo es la actividad y práctica de recolectar y publicar información relativa a la actualidad, especialmente a hechos de interés colectivo. La difusión de noticias se realiza a través de distintos medios o "soportes" técnicos; así, hay periodismo gráfico (escrito), oral (radio), visual (televisión) y multimedia (Internet). Comprende diversos géneros, entre ellos la crónica, el reportaje, la entrevista, el documental y el artículo de opinión.

El periodismo es el oficio o la profesión que tiene como fin buscar noticias e información para que la sociedad siempre esté enterada de lo que ocurre a su alrededor. Si se define como oficio o profesión es porque puede ser cualquiera de las dos, ya que, anteriormente, para ser periodista no era necesario estudiar una carrera universitaria, y aunque en la actualidad esto sucede en muchos casos, hoy en día en muchas universidades existe la carrera de comunicación social, en donde, además de estudiarse las bases del periodismo, se enseña todo lo concerniente a los medios de comunicación.

No obstante, es importante tener en cuenta que para hacer un excelente periodismo no basta con estudiar comunicación social, pues se necesita práctica, mucho trabajo y, sobre todo, mucha pasión y amor por lo que se está haciendo, pues si bien es cierto que conseguir una noticia puede ser relativamente sencillo, la dificultad que implica el oficio del periodismo reside en darle un adecuado manejo, en saber cómo comunicarla, cuándo y en dónde.

Aunque el objetivo del periodismo, como anteriormente se mencionó, es el de relatar lo que ocurre en la sociedad, hay varias formas de hacerlo; es decir, existen diversas clases de periodismo dependiendo del tema que se toque y de la manera como se exprese. Las dos grandes clases de periodismo existentes son la del periodismo informativo y la del periodismo investigativo.

La primera, como su nombre lo indica, consiste básicamente en informar hechos actuales que tienen importancia para un determinado grupo de personas o para el público en general. Su interés primordial es localizar sucesos presentes sobre un personaje o sobre un acontecimiento. La tarea más importante que ha de cumplir esta clase de periodismo es lograr que lo que se narre sea actual, a la vez que genera cierto impacto en el público, pues de lo contrario el carácter noticioso del periodismo informativo se perdería.

Por su parte, el periodismo investigativo, aunque también busca dar a conocer algo específico, tiene como principal característica que no sólo tiene en cuenta al presente sino que también se remite al pasado, a las causas que generaron un hecho en particular. Su punto de partida es la investigación, la búsqueda de datos, de consecuencias, de pistas, de personajes, de testimonios. Esta clase de periodismo no necesita como materia prima una noticia, pues aunque a partir de ésta pueda igualmente desarrollarse, el periodismo investigativo puede, por sí solo, generar una noticia. Para ser más claros, puede crearse noticia a partir de una investigación sobre un tema que en determinado momento no tiene importancia en la sociedad, ya sea porque dicho tema resulta ser relevante para una situación que se vive en la actualidad a pesar de que ello no se sabía, o porque se había olvidado y el periodista, mediante su investigación, le da la importancia que se merece y logra que la comunidad en la que acontece dicho tema tome conciencia acerca de él.

En cuanto al tema sobre el cual hable, el periodismo puede ser cultural, deportivo, político, social, económico y de entretenimiento, entre otros. Hay tantas clases de periodismo como temas en la sociedad; un ejemplo son las secciones en un periódico, donde, además de haber periodismo informativo, hay periodismo investigativo sobre toda clase de temas, cada uno con un tratamiento, un fin y un público especial, pero todos con la intención de reflejar a la sociedad existente en el momento.

El periodismo es, entonces, una especie de espejo donde se puede intentar entender lo que le pasa al ser humano en cualquier parte del mundo; es una manera de saber qué ocurre en lugares lejanos que no es posible visitar, en las ciudades que ni siquiera sabemos que existen; es, en últimas, la forma más práctica de conocer el mundo y lo que sucede con él.

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)